自分のときはこそこそと過ごした成人の日

本日は成人の日である。

私が成人式の招待を受けたときは、成人式は1月15日に固定されていた。しかし、2000年からは1月の第2月曜日が成人の日にあてられるようになった。だから今年は今日が、来年は1月13日が成人の日である。

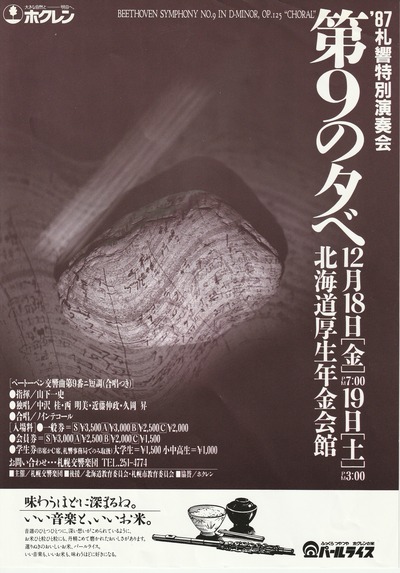

1981年の1月に私は札幌市長さんから成人式に来ていただきますようにとのお誘いを受けたのだが、当時受験浪人2年目の私は、どのツラさげて会場に行けるというのだろうと、晴れやかな思いをするのを自主的に辞退した。その式典の日が共通一次試験の直前だったか、それとも直後だったかは記憶が定かでない。

後日、招待状を持って手稲東町(現在の西町。手稲区ができるまでは西町は手稲東という町名だった)にあった市の出張所に行って、表紙に「はたち」と書かれたアルバム(ページが追加で増やせるフエルアルバムタイプ)と交換してきた。市長さん、区長さん、その節はありがとうございました。

そのアルバムには、その後の大学時代に撮った写真を主に貼っていたのだが、徐々に進めている『終活の一環としての断捨離』で、昨年末になかの写真だけ剥がして、アルバムを捨てた。とにかく、アルバムというのはかさばるし重い。なお、江別市の場合は、アルバムは「燃えるゴミ」である。今回は「はたち」アルバムと、別のもう1冊、これまたフエルアルバムの2冊を捨てたが、このたった2冊を入れたゴミ袋でさえ、かさばり重かった。

その剥がした写真の中に、その年の夏にKbys 君と岩手出身の Yht 君と一緒にアポイ岳を登ったときの写真があった。札幌から様似行きの急行「えりも」に乗り、途中の苫小牧駅でホームで立ち売りしていた「サーモン寿司」を買い-そのときが私とサーモン寿司との出会いだ-、私のたっての希望で列車を浦河で降り、私が小学生のころに暮らした浦河の街を徒歩で散策した。

これが堺町にあった、品田商店。私にとっては文房具もお菓子も、父のタバコも、なんにでもよく利用した店で、なによりもクリスマスの思い出が強く残っている店だ。私が住んでいたころの品田商店はこの新しい建物ではなく、またこの81年の時点では息子の代になっていたはずだ。

これが、私が通っていた堺町小学校。これまた、私がいたころから改築されていた。

浦河の街を見たあと、私たちはお願いしてあった私の父の仕事関係の人の車でアポイ岳の麓の宿に向かったのだった。

このアルバムには、当時使っていた AIWA のカセットデッキと、Aurex のチューナーと Adres(ノイズリダクションシステム装置)を写した写真もあった。

あのデッキは良い製品だった。

シューマン(Robert Schumann 1810-56 ドイツ)の「5つのアルバム(5 Albumblatter)」。

14曲からなるピアノ曲「色とりどりの小品(Bunte Blatter)」Op.99(1836-49)の第4~8曲である。

で、成人式を迎えるみなさん、おめでとうございます。

でも、決して式典でルールを逸脱した騒ぎを起こさないように。ただただ純粋にみっともないだけだから(式典開催のピークは昨日だったようだけど)。

つまり、あれはサモン(栄養剤らしい)の CM だったということだ(写真のドリンクは製造終了品)。

つまり、あれはサモン(栄養剤らしい)の CM だったということだ(写真のドリンクは製造終了品)。 そんな私は、先日サモンではなく「pino やみつきアーモンド味」をコンビニで買って飲んでみた。

そんな私は、先日サモンではなく「pino やみつきアーモンド味」をコンビニで買って飲んでみた。