最古の職業

最古の職業

すでに十分ご承知のとおり、来年は未(ひつじ)年である。

クラシック音楽作品には羊飼いの文字が含まれるタイトルの作品がいくつもある。

羊飼いというのは、その名のとおり羊を放牧させながら飼育する人たちで、職業としては最古のものの1つだという。

当然のことながら俗世間とは離れた生活をするわけで、そのためにアルカディアの住人といった特殊な見方をされてきた。また、羊飼いを理想化してテーマにした芸術ジャンルがパストラルというものである。

そんなわけで、教会と密接な関係をもって発展してきた音楽にとっても、羊飼いは関心の的だったのである。

グレゴリオ聖歌(8世紀~9世紀に完成)にも、「羊飼いたちよ、汝らが見たものを語れ」とか、「羊飼いに天使のお告げあり」といった、いかにも意味ありげなタイトルの曲がある。

まるで羊飼いは、特殊な能力を持っていて、今なら「昨日の夜、またUFO見ちゃったもんね」と当たり前のように言う、超能力者のような感じだ。

オハヨウゴザイマス。ハットリコウゾーデス

私たちの世代なら、羊飼いといえば真っ先に頭に浮かぶ音楽作品は、たぶんヴィヴァルディ(Antonio Vivaldi 1678-1741 イタリア)のソナタ集「忠実な羊飼い(Il pastor fide)」ではないだろうか?(って、自分本位に決めつけてすいません)。

というのも、ここに書いているように、NHK-FM放送でクラシック番組が全盛だったころ、朝の放送開始でニュースが読まれたあと、いちばんに流れた番組が「バロック音楽のたのしみ」。そのオープニング曲がこのソナタ集の第2番第1楽章だったのである。

なお、村上春樹は「ダンス・ダンス・ダンス」のなかに、これらしき番組を登場させている。

ソナタ集「忠実な羊飼い」は、しかし、シェドヴィルという人が実の作曲者らしい。そのことも、先の記事をご覧いただければと思う。

とはいいながら、今日は別な作品を。

よかったね、あみんたさん

モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart )の音楽劇「羊飼いの王様(Il re pastore)」K.208(1775)。

ザルツブルク大司教コロレード伯爵ヒエローニュムスの依頼によって書かれた2幕の劇で、台本はメタスタージオのものをヴァレスコが改作した。

羊飼いのアミンタが大王の慈悲によって恋人のエリーザと結ばれ、シドン王国が2人に任されるという、ちょっぴりやれやれな内容。

で、ここではその序曲。

アーノンクール指揮ウィーン・コンツェントゥス・ムジクスによる元気いっぱいの演奏で。だって大晦日だもの。あまり関係ないけど……

1995年録音。テルデック。

伝ヴィヴァルディの「忠実な羊飼い」についてだが、前の記事で紹介したランパルのものは現在廃盤。

年明けに別な演奏をご紹介する予定である。

さて、今年も執念深く、いや、信心深く、違うな、用心深く、もっと変だな、とにかく、私のブログをお読みいただき、ありがとうございました。

途中、OCNのブログサービスが終了という突然のアクシデントがありましたが、無事過去記事の移行、そして新ブログでの継続ができました。

感謝する次第です(自分に)。

そして、引っ越し後も読み続けていただいている方々、そして新たに訪問してくださっている方々に、心からお礼申し上げます。

来年も引き続きお願い申し上げます。

よいお年をお迎えください。

ちなみに昨日はアサイチのJRで札幌へ。途中、下りの列車がエゾシカをひいてしまったというアクシデントがあり、単線なものだから行きあいの関係上、私が乗っていた上り列車にも遅れの影響が出た。

しかし、それも10分ちょっとで済んだ。これで済んだのも、わたしのこの1年間の善行の賜物であろう。

さて、今日の大晦日、私のもっとも重大な任務は、夕方に寿司を取りに行くことである。

12月の上旬に大晦日の出前を頼んだのに、もう夕方配達は予約でいっぱい。

で、その店は自宅から歩いて7分ほどのところにあるので、私が受け取りに行くということで話をつけた。

宅配寿司店に引き取りに行くというのも、なかなか不思議な思いである。

受け取った帰り道、滑って転んでちらし寿司になってしまったら、もうボク、おうちに帰れない。

失敗は許されないのだ。

たとえ転んでも、寿司だけは絶対に水平を保つ。そう強く誓って行って来る覚悟だ。

2014/12

スーパー烏合の衆

スーパー烏合の衆先日の昼食時のこと。

この日は滅多に行くことのない(実際、行くのは2回目)、百貨店の上の階にある軽食喫茶に食べに行ってみた。

入ると、限りなくおばあさんに近い世代のおばさん(専門用語では老婦人という)たち12人が、テーブルをくっつけて一大昼食会を開催し始めたところだった。なぜ始まったばかりだとわかったかというと、まだ彼女たちの前には水しかなかったからである。

この人たち、どうやら何かのサークル仲間のようだ。12人だからサッカーチームの可能性も捨てきれないが、控えが1名というのは心もとない。

すでに食事をオーダーした時点で混乱があったのは容易に推測できた。

店員が早くも尋常でない表情をしている。かなり翻弄された模様だ。

食事が来るまでも、とにかくうるさい。焼け火箸を押し付けられた12羽のカラスでも、ここまでうるさくないかもしれない。昨日紹介したコンチェルト・ケルンのブランデンブルク協奏曲の演奏が「活発な議論」だとしたら、この人たちのは、無秩序な雑談であり、12人の意識は共有化されておらず、ただ単にギャハハハと笑っている者もいる。

これは耳への暴力だ

さてさて、まずはオムライスが2つ運ばれてきた。店員が「オムライス、お待たせしました」と、何かにおびえるようにいう。いや、何かに対してではない、この集団におびえている以外にいかなる原因があるというのだろう?

「オムライス来たわよ。だ~れ?」

「あら、あたしのナポリタンまだ?」

「もう少々お待ちください」

「オムライス、誰だっけ?」

「私はあんかけ焼きそばよ」

「コーヒーも頼む?」

「ちょっとお姉さん、コーヒーも頼むから」

「少々お待ちください」

「コーヒー12でいい?」

「待って、アタシいらないから」

「えっ?アヤメさんは飲まないの?コーチャにする?」

「バスの時間があるから、飲まないわ」

「あら?ハナブサさんは紅茶にするの?」

「お姉さん、じゃあコー……、あらいない」

「お待たせしました。あんかけ焼きそばお持ちしました」

「焼きそばよ。ツバキさんは焼きそば?」

「違うわよ。山菜ピラフ。だって、ウチではいつもソース焼きそば」

「あんかけ嫌い?」

「マルちゃんの焼きそば買ってんの」

「あらっ、アタシ何頼んだっけ?」

「ヤダー。あら、箸落とした。お姉さん、箸下さる」

「そしたらコーヒーは8つでいいの?」

「ナポリタンまだかしら?」

「水、ちょーだい」

「奥さん、この焼きそば少し分けてあげる」

「お姉さん、コーヒー8つね」

「ナポリタン、お待たせしました」

「スパゲッチ、来たわよ。頼んだの誰?」

「お姉さん、やっぱりコーヒー1つやめて、紅茶にするわ」

「箸まだ?」

「少々お待ちください。では、コーヒーはいくつですか?」

「コーヒー頼んだの誰?えっと、ひー、ふー、みー……」

私はふだんの博愛主義と敬老主義を封印し、心のなかで何度も叫んだ。

「黙れ!静かにしろ!このババーめ!」と。もはや、自分らしくないが、とても下品で非情にならざるを得なかった。

でもそうでしょ。いくらなんでも、あそこまで周囲の客にまで迷惑をかける権利はないはずだ。

少なくとも迷惑防止条例と騒音防止条例には違反している。

ってな具合で、私たちに料理が運ばれてきたときには、そのお姉さん、フルマラソンを走ってきたような疲れた顔をしていた。

そしてまた、私が頼んだハンバーグカレーは、ようやく運ばれてきたとき、妙にぬるかった。団体客に振り回されている間に、冷めてしまったに違いなかった。

こちらはやさしいババー、じゃなく、老婦人

プーランク(Francis Poulenc 1899-1963 フランス)の「子象ババールのお話(L'histoire de Babar, le petit elephant)」(1940-45)。朗読とピアノのための作品である。

J.de.ブリュノフの同名の絵本にプーランクの姪たちが夢中になっているのを見て、作曲した。

物語の筋は、母親を猟師に撃ち殺されたババールが町に出る。そこで優しい老婦人にかわいがられるが、やがて生まれ故郷が懐かしくなり森に帰る。そして、象の国の王様になる、というもの。

音楽は軽妙洒脱だが、どこか物悲しい雰囲気が漂っている。

丁寧な物語の対訳がついていて、またピアノの音が美しいルイサダの演奏を。

語りはモロー。

1994年録音。グラモフォン(TOWER CLASSICAL VINTAGE COLLECTION Vol.5)。

では、本日、家に帰ります。

奇をてらってないのに新鮮!

奇をてらってないのに新鮮!コンチェルト・ケルンによる、バッハ(Johann Sebastian Bach 1685-1750 ドイツ)の「ブランデンブルク協奏曲」。

6曲から成るブランデンブルク協奏曲は1721年にブランデンブルク辺境伯のクリスティアン・ルートヴィヒに捧げられたことからこの名があるが、作曲されたのはバッハのケーテン時代のさまざまな時期である。

各曲は次のとおり。

第1番ヘ長調BWV.1046(1721?)

第2番ヘ長調BWV.1047(1721以前)

第3番ト長調BWV.1048(1721以前)

第4番ト長調BWV.1049(1721以前)

第5番ニ長調BWV.1050(1721以前)

第6番変ロ長調BWV.1051(1721以前)

コンチェルト・ケルンの演奏はおもしろく、すばらしい。

ピリオド演奏の場合、張り切りすぎると、ガチャガチャしすぎて情緒も何にもなくなる演奏に陥ってしまう。

そば打ちに凝っているおやじさんがいて、自慢のそばをぜひ味わってみてくださいと出されたものの、ぶつぶつになっていて麺の形を成していない。そんな味わいの演奏もある。

しかし、コンチェルト・ケルンの演奏は、各楽器が自己主張をしっかりしているし過激度もけっこうなものなのに、ギリギリのところで暴走するのを踏みとどまっている。

ただ、第6番第1楽章の速いのには驚いた。

こんなの初めてである。

第6番は渋い落ち着きのある音楽(そして、他の5曲とは異質)というイメージを根本から覆す。

が、何度か聴いているうちに納得しちゃうのである。

活発な議論かぁ。私の場合は旺盛な食欲だけど

この演奏、《レコード芸術》12月号の海外盤REVIEWの欄でも取り上げられている。

このCDについて書いている音楽評論家の矢澤孝樹氏は、「活発な議論のようなフレーズの受け渡しが、どこまでも音楽を活気づける」と書いているが、うまい表現だなぁ。

このCDについて書いている音楽評論家の矢澤孝樹氏は、「活発な議論のようなフレーズの受け渡しが、どこまでも音楽を活気づける」と書いているが、うまい表現だなぁ。なお、第4番は独奏楽器として2本のブロックフレーテ(リコーダー)が用いられるが、この演奏ではエコー・フルートという楽器が使われている。

どうやって吹くのかね?不思議だ。

とにかく、このブランデンブルクは強くお薦めしたい!

2013-14年録音。ベルリン・クラシックス。

さて、今日で今年の仕事は終わり。

さぁ、張り切って業務にいそしむぞ!って、年末までウソついちまった。

翌月の定期には姿がなかった……

翌月の定期には姿がなかった……

先週の日曜日にEテレで放送された「クラシック音楽館」の内容は、11月に行なわれた札幌交響楽団第574回定期演奏会だった。

指揮はエリシュカ。

プログラムは、ウェーバーの歌劇「魔弾の射手」序曲、モーツァルトの交響曲第38番「プラハ」、そしてブラームスの交響曲第2番。

これを観て(聴いて)、「エリシュカってモーツァルトやブラームスもいける!」と、偉そうに、僭越ながら、若輩者ではありますが、感心してしまった。

なかなか良い演奏だった。

が、私がおっと思ったのは、番組の最初でエリシュカについてのインタビューに第1ヴァイオリンの石原ゆかりさんが答えていること。

彼女は、「最初のタクトが下りた瞬間に、なんか、イメージ的なものですけど、閃光が走るみたいな、なんなんだこの人はっていう驚きですね。なんか、エネルギーがうわっと出たっていう。で、その瞬間、オケの音がもうまるっきり違うっていうのか、聴いたことのない自分のオケの音が鳴り響いたのが、すごく衝撃的でしたね」と話していた。

しかし、石原さんは12月の上旬に急逝した。

この映像-インタビューとステージ上での演奏の様子-を観て、なんかなぁと命のはかなさを感じてしまった。

いや、特に意味はないんです。ほんとは……

ラヴェル(Maurice Ravel 1875-1937 フランス)の「亡き王女のためのパヴァーヌ(Pavane pour une infante defunte)」(1910)。

この作品は1899年にピアノ曲として作曲され、1902年にパリで初演された。

ラヴェルはそれを1910年に小オーケストラのために編曲している。

おそらくラヴェルの管弦楽作品のなかでは「ボレロ」とならんで高い人気を誇る曲で、実際、ピアノ版の原曲が発表されたときから、優雅さと感傷的な風合いでかなり評判になったという。

ただし、タイトルの「亡き王女」について、ラヴェルは「単なる修辞句にすぎない」と述べている。

デュトワ/モントリオール交響楽団の演奏を。

1983年録音。デッカ。

2014年のクラシック音楽界でも、少なからずの方が亡くなった。

主な人をあげると、アバド、ブルゴス、マゼール、ホグウッド、ブリュッヘン……

あらためて合掌である。

ギャランドゥ~!

ギャランドゥ~!

モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart 1756-91 オーストリア)の歌劇「イドメネオ(クレタの王イドメネオ),またはイリアとイダマンテ(Idomeneo, re di Creta, ossia Ilia ed Idamante)」は、モーツァルトが1780年から翌81年にかけて作曲した3幕のオペラ・セリア。

台本はA.ダンシェの原作によってG.ヴァレスコが作った。

オペラ・セリアというのは正歌劇と言われるもので、要するに真面目なイタリア・オペラのこと。

セリアというのは英語のシリアスにあたるイタリア語である。

ちなみに、100円ショップのSeriaの名の由来も同じ。Seriaのホームページには、「お客様にとって価値ある商品をお届けすることを目指し、そのために真面目に取り組む姿勢をそのまま社名としています」と書かれている。

余計なことを書くが、DAISOを展開する大創産業の名は「大きく創る」という意味から来ているという。

CAN DOの由来は知らないが、「やれるっ!」って意味なのだろうか?なんか、やらし……(いえ、考え過ぎです)。

でも、この名、似た名の西城秀樹の歌を思い出す(←古いっ!)。こちらの方はデタラメな英語だそうだが……

なお、オペラ・セリアの対極にあるのが喜劇的なオペラ・ブッファである。

で、オペラそのものじゃなく

「歌劇『イドメネオ』のためのバレエ音楽(Ballett-musik zur Opera Idomeneo)」K.367(1781)。

この曲はオペラ「イドメネオ」の幕間に上演するバレエのための音楽。

シャコンヌ/パ・スール/パスピエ/ガヴォット/パッサカリアの5曲から成る。

ボスコフスキー指揮ウィーン・モーツァルト・アンサンブルの演奏を。

ここでの曲の収録順は、シャコンヌ/パ・スール/ガヴォット/パッサカリア/パスピエとなっている。

また、その5曲に続いて、歌劇「イドメネオ」に使われている、行進曲ニ長調K.206(1780)も併せて演奏されている。

1966年録音。デッカ。

このCDには他に「レ・プティ・リアン」「音楽のたわむれ」「ホルンと管弦楽のためのロンド」が収められているが、 どれもこれもはつらつとした演奏で心浮き立つもの。だから結局全部取り上げてしまった。

どれも有名曲ではないがモーツァルトらしい珠玉の輝きを放っている。

そういう点でこのCD、ポチの言うとおりに穴を掘ったら大判小判がザックザクみたいな1枚だ。

出張報告レポート

12月25日。

東京に向かうANA4762便はすいていた。

航空会社としては困ったものだろうが、乗客としてはたいそう快適である。ネット予約でシートマップから選んだときには、けっこう座席が埋まっていたのに不思議である。あれは指定されて埋まっているのではなくあらかじめ航空会社がブロックしていたのだろうか?

それともどんどんキャンセルが発生したのか?

もしくは単なる私の記憶違いか?

夜は和食での会食だったが、そのあと誘われて〆にラーメン。

いけない。

こんなことでは。

翌朝、もたれる胃をさすりながら真剣に反省した(昼は抜いた)。

その26日の帰りの便は満席だった。

航空会社としてはホクホクだろうが、乗客としてはたいそう圧迫感がある。

でもこの季節。こうやってどんどん都会からふるさとへと人々は移動するのだ。

仕事なんてしてる場合じゃない。

そう思った。

伊福部自身による編曲で、サントラが新鮮に蘇る

伊福部自身による編曲で、サントラが新鮮に蘇る伊福部昭(Ifukube,Akira 1914-2006 北海道)を取り上げるのは、今年はこれで最後になるだろう。

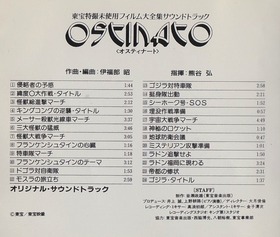

今日は東宝特撮映画の音楽を、伊福部自身が編曲したオリジナル・サウンドトラックの「OSTINATO」(キング)。

指揮は熊谷弘。

写真にあるように全24曲が収められている。

このCDの特徴は、収録が1986年ということで、上に書いたように作曲者自身がオーケストレーションしていること。そして、その音楽が非常に良い音で録音されていることである。

1979年の「ラウダ・コンチェルタータ」の初演でその存在を衝撃的に示した伊福部昭。そして伊福部作品を積極的に取り上げた新星日響。

キング・レコードからリリースされた「伊福部昭映画音楽集」の10点のLP。

人気と期待の声に応えて発表された「SF交響ファンタジー」第1~3番(1983)。

話は前後するが、ヴァイオリン協奏曲第2番の初演は1979年、シンフォニア・タプカーラの改訂版初演は1980年、交響的エグログの初演は1982年である。

それまで異端児扱いされてきた、あるいはせいぜい多くの怪獣映画の音楽を書いた作曲家という伊福部昭に対する評価が、天地がひっくり返るように変わったこの時期に、「OSTINATO」の企画が実現したのであった。

それまで異端児扱いされてきた、あるいはせいぜい多くの怪獣映画の音楽を書いた作曲家という伊福部昭に対する評価が、天地がひっくり返るように変わったこの時期に、「OSTINATO」の企画が実現したのであった。100年紀の第2弾、まもなくリリース

ところで、「伊福部昭100年紀」のvol.2が近々リリースされる。

斎藤一郎指揮オーケストラ・トリプティークによる今年7月のライヴで、内容は「ジャコ萬と鉄」組曲、「佐久間ダム」組曲ほか。

生誕100年で盛り上がった2014年。

だが、伊福部昭の評価がオスティナートのように続き定着することを私は願っているし、そうなると信じている。

カナダのノーラ

カナダのノーラ 月曜日はふつうの時間に家に帰れたので、TVをつけっぱなしにし、あまり好きではないしめ鯖なんかを食べた。

テレビ東京系の「YOUは何しに日本へ?スペシャル」をやっていた。

一昔前なら信じられないことだ。

いや、何のことかって、テレビ東京の番組で面白いものがあるなんて、以前は考えられなかった。

北海道ではTVhということになるが、たぶん全体的に視聴率も上がってきたのだろう。この局で流れるCMもいったいなんじゃい?というような他では見ることのないマニアックなものではなく、ふつうのCMになった。

この日の「YOUは何しに」の一場面。

銀座で外人にインタビューしていたが、カナダから来たノーラさんってのが映っていた。

女性である。きっと若い。が、すごくワイドに大きい人だった。

この番組、音楽にバッハのブランデンブルク協奏曲第5番の冒頭が使われているが、今日はそちらではなく、「ノーラ」を取り上げたい。

タジキスタンのノーラ

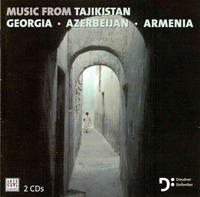

ユスポフ(Benjamin Yusupov 1962- タジキスタン)の「ノーラ(Nola)」(1994)。

さまざまなフルート(5種類のようだ)と弦楽、打楽器のための協奏作品で、過去にも取り上げているが、私はこの曲を大絶賛しているにもかかわらず、相変わらず入手できる音源は初演時ライヴのものだけである(ただ、入手困難に陥っていた当CDも入手できるようになっているようだ)。

このことでわかるのは、私が大絶賛したところで、世の中の動きというものは何ら影響を受けないということだ。

でもね、このエキゾチックなコーフンをあなたにも味わってほしいものだと、私は思っているわけ。

ツィーグラーの独奏、ヘルムラート指揮ドレスデン交響楽団による、1999年ライヴ。

アルテノヴァ・クラシックス。

今日はこれから東京に行く。

何しにって?仕事である。

マリネと思えば洋風である

マリネと思えば洋風であるクリスマス・イヴである。

気持ち的には、今日はバッハの「クリスマス・オラトリオ」とかヘンデルの「メサイア」、R-コルサコフの「クリスマス・イヴ」やらブリテンの「キャロルの祭典」、チャイコフスキーの「くるみ割り人形」なんかを聴きたいところだが、気力倒れ、企画倒れ。ふつうにお仕事に行って来る。

それに、私としてはもうすでに昨日チキンもケーキも食べてしまった。

つまりイヴらしきことは、イヴのイヴに一応終えたのである。

いや、チキンはしょっちゅう食べている。ザンギ(唐揚げ)だの焼き鳥だのチキンカツだの……

そういう意味では、年がら年中鶏を摂取しているわけだが、昨日は儀式的かつ祝祭的気分、つまりクリスマス・モードで鳥せいのから揚げをデパ地下で買って食べたのであった。

加えて全然クリスマス的ではないが、しめさばも食べた。

そのような玉石混合ディナーのあと、小さなケーキも食べた。

だから今朝は体重計に乗らないでおく。

時代を感じさせるなぁ……

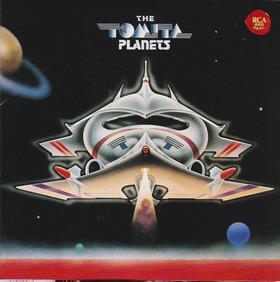

で、そんな話とは全然関係ないが、今日は冨田勲(Tomita,Isao 1932- 東京)による組曲「惑星」。

シンセサイザーによって1976年に作られた音楽・演奏で、原曲はお察しのとおりホルスト(Gustav Holst 1874-1934 イギリス)の組曲「惑星(The planets)」Op.32(1914-16)。

いまどきの人はシンセサイザーというと、電子ピアノのようないわゆるキーボードを思い浮かべ、だからどんだけのもんじゃいと思うかもしれないが、当時冨田が輸入したシンセサイザーは部屋1つを埋め尽くすようなものだった。

冨田版の「惑星」は、火星-金星-水星-木星・土星-天王星・海王星、という構成。

曲の始めと終わりには、「木星」のあのすっかり有名になったメロディーが、オルゴール調で加えられている。

また、冨田は2011年になってこの「惑星」をリメイク、「イトカワ」と「はやぶさ」を追加し、サラウンド化した。

私が聴いているのはリメイク前のもの。

冨田はこのサウンド作りについて、「左右のスピーカーの間隔と同じ間隔で、更にその外側にスピーカーを左右一個ずつ置いたのと同じ状態にすることにした」と書いている。

つまりこの盤の音空間はサラウンドではなく疑似的なものだが、かたくなに2ch再生に固執している私にも、けっこう楽しめる。こういうもんだ、という別物として。

そしてまた、オーディオ・チェックにも向いている。

宇宙が舞台ということで、「火星」では交信の声や無線ノイズを模したものが目立つのがご愛嬌。そうしたい気持ちはわかる。

また、不思議なもので、この演奏というか録音、なんとなく1970年代の香りがする。

互換は好かん

互換は好かん

年賀はがきのCMがテレビでけっこう流れているが、売れ行きがかんばしくないのだろうか?

まぁ、年々年賀状離れが進んでいるは間違いないだろう。

その年賀状。

私は作成し終えたが、今年はあることでケチったために余計な気を遣わなくてはならないはめになった。

プリンターのインクで、である。

ビックカメラの売り場に行くと純正品ではなく互換製品が並んでいた。

純正品より1000円くらい安い。

多少迷ったものの、安い方を選んだ。

が、この互換製品、インク残量が正しく表示されない。

いや、それは箱に書いてあったから覚悟の上だが、正しくどころか絶えず「インクがありません」とメッセージが出る。プリンター側で残量認識をリセットすれば印刷はできるが、メッセージにとどまらずインク切れと誤認識して途中止まることもある。

さらに、ユーザーとしては(私のことだ)インク残量が皆目見当つかないわけで、印刷がかすれてきていないかしょっちゅう確認しなければならない。

おまけに印刷速度も遅いように思われる。

次回からは純正品にします。アタシ。

アタシにはピュアなものが似合う。

ドアを開けると入れる車も宣伝中

このところ年賀はがきのCMと同じくらい流れているのが、ダイハツMOVEのもの。

いや、年賀はがきのCMは今週になって見かけなくなり、かわりにゆうパックのCMがいやになるくらい流れてる。それに劣らず、MOVEのCMも多い。

トリセツと書いた衣装を着た女性が登場するウケ狙いのものだが、背後には荘重な音楽が流れている。

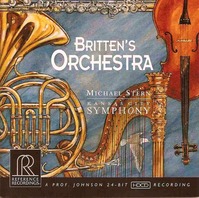

これは、ブリテン(Benjamin Britten 1913-76 イギリス)の「青少年のための管弦楽入門 - パーセルの主題による変奏曲とフーガ(The young person's guide to the orchestra - Variations and fugue on a theme of Henry Purcell)」Op.34(1945)である。

もともとはオーケストラっちゅうのはこういうもんでこういう楽器で構成されてるんだよという教育映画のために書かれた曲。E.クロージャーによる説明文が入るが、CD録音では説明文は割愛されることが多い(だって、せっかく良い音楽なのに、語りは邪魔だもの)。

主題は、イギリスにおける最初の大作曲家であるパーセル(Henry Puesell 1659頃-95)の付随音楽「アブデラザール,またはムーア人の復讐(Abdelazar,or The Moor's revenge)」Z.570(1695)の中からとられている。

もしかすると、CMで使っているのはこの原曲の方をアレンジしたのだ、という主張も考えられなくはない。

これまでA.デイヴィスとペシェクの録音を取り上げたが、今日はスターン指揮カンザス市交響楽団の演奏を。

2009年録音。REFERENCE RECORDINGS(SACD)。

今冬もあの小動物がやって来たらしい

今冬もあの小動物がやって来たらしいここ2シーズン、春になると庭には痛々しい光景が展開された。

冬の間雪の下になっているバラたち。その幹というか枝、それも下部の方の樹皮がきれいになくなっていたのである。

その前の数年間では、このような被害があったのは1度だけ。

ということは、ノネズミが活動する年とそうでない年があるようだ。そして、ここ2年は活発に活動しているということだ。

そしてまた、家政婦は見過ごしても、私は見た。幻想ではない。妻も目撃している。

ピンポン玉を一回り大きくしたくらいの、まさにねずみ色の毛のかたまりが、ノッコノッコとと雪の上を歩いているのを。毛深いので寒さにはある程度強いようだ。

そいつは、入口がどこかはっきりしないが雪の下に潜り込み、明らかに庭の方へと姿を消した。

どうやら住居は別な場所にあり、腹が減ったらMy Gardenに食事に来ているらしい。

いろいろ聞くところによると、冬囲いのネットを地面すれすれの下の方までかけると、株元に雪で埋もれない、やつらが自由に活動できる空間ができるので、あまり丁寧に囲わない方が良いという。

この冬は、当初はネズミの忌避剤を使おうかと思ったが、過去にホーマックで買った商品はノネズミには対応していないようでまったく効果がなかったという苦い思い出がある。そのため、原始的かもしれないが、今回はアドバイスに従い株元には横から雪が入りこむよう、下の方までがっちりネットで覆うのはやめた。

これでどうなるか、来春に審判が下る。

そして先日のこと。

すでに雪が積もっている家の周辺を点検していると、新雪の上に明らかに小動物が歩いた足跡が!

現実は甘くなかった。今年も元気に活動している!

これをみると気持ちは穏やかではない。

私にとっては山奥で雪男の足跡を発見するよりも重大な出来事である。

やはりサカタのタネで《逃げまんねん!》を買っておくべきだったのか?

だが、いまから注文しても、届くころにはすっかり囲ったバラたちは雪の下になっていて散布できない可能性がある。雪の上からかけたとしても、心無い野良猫が小便をしていったような跡がつくだけだろう。

サカタのカタログを見ると、《逃げまんねん!》の主成分は、木酢液と木タール、そしてニンニクとある。

煙の臭いで寄せつけない、とも書いてある。

そこでホーマックに行って木酢液を買ってきた。

効果は半減するかもしれないが、木酢液だけでも効果があるかもしれないと考えたのだ。

私に言わせれば、木酢液は私も寄りつきたくないくらいの煙臭さがある。

これでもノネズミがやって来るなら、私より逞しいということを認めざるを得ない。

噴霧器、というか、霧吹きに濃いめの希釈液を作り、スプレーではなく水鉄砲のように飛ぶようノズルを緩め、それぞれの冬囲いの先端部にかけた。

そのあとの庭には、確かに焼け焦げたような臭いが立ちこもった。

よしよし。

でも、2時間後には全然臭くなくなったのが気にかかる。

今年亡くなっちゃったけど……

チャイコフスキー(Pyotr Ilyich Tchaikovsky 1840-93 ロシア)の交響曲第1番ト短調Op.13「冬の日の幻想(Wintertraume/Winter Daydreams)」(第1・2稿1866/第3稿1874)。

4つの楽章から成るが、第1楽章に「冬の旅の夢想」、第2楽章に「陰気な土地、霧の大地」と記されている。

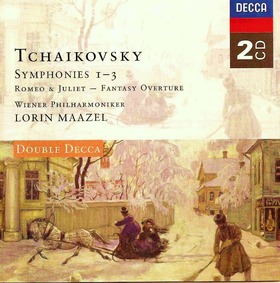

この曲では、これまでリーパー盤、アバド盤、ゲルギエフ盤、マゼール盤を紹介しているが(そして現在私の手元にある録音はこの4つだが)、このなかでは私は若き日のマゼールがウィーン・フィルをズンズン鳴らした爆演がいちばんのお気に入りである。録音もいまだに色あせていない。

1964年録音。デッカ。

そのマゼールが亡くなったのは、今年の夏のことである。

- 今日:

- 昨日:

- 累計:

- J.S.バッハ

- JR・鉄道

- お出かけ・旅行

- オルガン曲

- オーディオ

- カップ麺・カップスープ

- ガーデニング

- クラシック音楽

- コンサート・レビュー

- コンビニ弁当・実用系弁当

- サボテン・多肉植物・観葉植物

- シュニトケ

- シューマン

- ショスタコーヴィチ

- ストラヴィンスキー

- スパムメール

- セミ・クラシック

- タウンウォッチ

- チェロ協奏作品

- チェンバロ曲

- チャイコフスキー

- ディーリアス

- デパ地下

- ドビュッシー

- ノスタルジー

- ハイドン

- バラ

- バルトーク

- バレエ音楽・劇付随音楽・舞台音楽

- バロック

- パソコン・インターネット

- ピアノ協奏作品

- ピアノ曲

- ブラームス

- ブリテン

- ブルックナー

- プロコフィエフ

- ベルリオーズ

- ベートーヴェン

- マスコミ・メディア

- マーラー

- ミニマル・ミュージック

- モーツァルト

- ラヴェル

- ラーメン

- リッピング

- ルネサンス音楽

- レスピーギ

- ロシア国民楽派

- ロマン派・ロマン主義

- ヴァイオリン協奏作品

- 三浦綾子

- 世の中の出来事

- 交友関係

- 交響詩

- 伊福部昭

- 健康・医療・病気

- 出張・旅行・お出かけ

- 前古典派

- 北海道

- 印象主義

- 原始主義

- 古典派・古典主義

- 合唱曲

- 吉松隆

- 国民楽派・民族主義

- 変奏曲

- 大阪・関西

- 宗教音楽

- 害虫・害獣

- 家電製品

- 岩石・鉱物

- 広告・宣伝

- 弦楽合奏曲

- 手料理

- 料理・飲食・食材・惣菜

- 新古典主義

- 映画音楽

- 暮しの情景(日常)

- 本・雑誌

- 札幌

- 札幌交響楽団(札響・SSO)

- 村上春樹

- 歌劇・楽劇

- 歌曲

- 江別

- 演奏会パンフレット

- 演奏会用序曲

- 特撮映画音楽

- 現代音楽・前衛音楽

- 空虚記事(実質休載)

- 組曲

- 編曲作品

- 舞踏音楽(ワルツ他)

- 蕎麦

- 行進曲

- 西欧派・折衷派

- 読後充実度

- 邦人作品

- 駅弁・空弁

© 2014 「新・読後充実度 84ppm のお話」